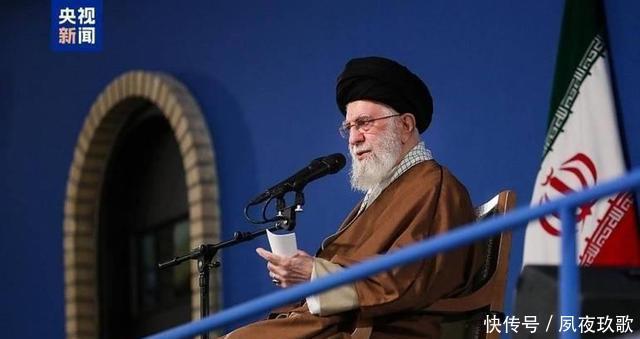

特朗普在社交媒体平台正式宣布以色列与伊朗的停火协议生效。 该协议要求伊朗首先停止针对以色列的军事行动12小时,若以色列在观察期结束后确认对方履约,将以同样时长停火作为回应,双方以此为基础最终实现持久和平。

特朗普在社交媒体平台正式宣布以色列与伊朗的停火协议生效。 该协议要求伊朗首先停止针对以色列的军事行动12小时,若以色列在观察期结束后确认对方履约,将以同样时长停火作为回应,双方以此为基础最终实现持久和平。 特朗普在推文中强调这是"中东历史性突破",试图通过外交斡旋扭转其四天前推动俄乌停火失败的局面,展现个人国际调停能力。 而协议生效不到三小时,以色列国防部长约阿夫·卡茨突然召开紧急发布会,宣称以军雷达分分别侦测到伊朗境内发射两枚弹道导弹,其中一枚落入伊拉克境内,另一枚飞行轨迹显示目标为以色列方向。

特朗普在推文中强调这是"中东历史性突破",试图通过外交斡旋扭转其四天前推动俄乌停火失败的局面,展现个人国际调停能力。 而协议生效不到三小时,以色列国防部长约阿夫·卡茨突然召开紧急发布会,宣称以军雷达分分别侦测到伊朗境内发射两枚弹道导弹,其中一枚落入伊拉克境内,另一枚飞行轨迹显示目标为以色列方向。 卡茨指责伊朗"公然违反协议",并宣布以色列国防军已处于高度戒备状态,若德黑兰当局不在一小时内作出解释,将对伊朗首都关键政权目标实施"与违约程度相称的猛烈打击"。 该声明使刚刚生效的停火协议面临实质性崩溃风险。

卡茨指责伊朗"公然违反协议",并宣布以色列国防军已处于高度戒备状态,若德黑兰当局不在一小时内作出解释,将对伊朗首都关键政权目标实施"与违约程度相称的猛烈打击"。 该声明使刚刚生效的停火协议面临实质性崩溃风险。 伊朗国家电视台随即通过滚动字幕进行官方回应,称以色列的指控是"恶意编造的假新闻",强调伊方自协议生效后完全遵守承诺,未进行任何军事部署。 伊朗外交部发言人补充说明,协议条款仅涉及暂停针对以色列本土的军事行动,未限制其支持地区盟友的自卫权。 与此同时,以色列总理办公室重申内塔尼亚胡此前立场,即只要伊朗不违反协议核心条款,以方不会主动升级冲突。

伊朗国家电视台随即通过滚动字幕进行官方回应,称以色列的指控是"恶意编造的假新闻",强调伊方自协议生效后完全遵守承诺,未进行任何军事部署。 伊朗外交部发言人补充说明,协议条款仅涉及暂停针对以色列本土的军事行动,未限制其支持地区盟友的自卫权。 与此同时,以色列总理办公室重申内塔尼亚胡此前立场,即只要伊朗不违反协议核心条款,以方不会主动升级冲突。 而伊朗外长阿卜杜拉希扬此前提出的前提条件是要求以色列完全停止针对伊朗核设施及海外人员的军事打击。 观察人士指出,此次指控的突发性与以色列当前国内政治局势存在关联。

而伊朗外长阿卜杜拉希扬此前提出的前提条件是要求以色列完全停止针对伊朗核设施及海外人员的军事打击。 观察人士指出,此次指控的突发性与以色列当前国内政治局势存在关联。 内塔尼亚胡政府正面临最高法院对其司法改革合宪性的审查,同时其本人涉及的贪腐调查即将进入关键听证阶段。 军事冲突作为转移公众视线的常规策略,在以色列政治史上具有先例可循。 从军事战略层面分析,将伊朗塑造为"主动违约方"可为以色列打击德黑兰核心目标提供合法性依据。

内塔尼亚胡政府正面临最高法院对其司法改革合宪性的审查,同时其本人涉及的贪腐调查即将进入关键听证阶段。 军事冲突作为转移公众视线的常规策略,在以色列政治史上具有先例可循。 从军事战略层面分析,将伊朗塑造为"主动违约方"可为以色列打击德黑兰核心目标提供合法性依据。 这种模式在中东冲突史上屡见不鲜——加沙冲突期间,以色列同样以哈马斯违反停火协议为由扩大军事行动范围。 本次停火协议的设计框架本身存在结构性矛盾。 要求伊朗先行停火12小时的条款,既未设立第三方监督机制,也未明确界定"军事行动"的具体范畴。

这种模式在中东冲突史上屡见不鲜——加沙冲突期间,以色列同样以哈马斯违反停火协议为由扩大军事行动范围。 本次停火协议的设计框架本身存在结构性矛盾。 要求伊朗先行停火12小时的条款,既未设立第三方监督机制,也未明确界定"军事行动"的具体范畴。 这种单方面让步要求可能被对方解读为示弱表现,继而刺激更强硬的反制措施。 以色列军方在协议生效前已向戈兰高地增派"铁穹"防御系统,并完成F-35战机编队的战备检查,表明其对协议脆弱性早有预判。

这种单方面让步要求可能被对方解读为示弱表现,继而刺激更强硬的反制措施。 以色列军方在协议生效前已向戈兰高地增派"铁穹"防御系统,并完成F-35战机编队的战备检查,表明其对协议脆弱性早有预判。 特朗普政府的调停努力与俄乌停火倡议的失败模式高度相似。 两次行动的共同点在于借助社交媒体单方面宣布成果,缺乏周密的后续保障机制。 白宫在中东问题上的传统立场偏向以色列,此次斡旋虽表面持中立态度,但协议条款明显向以色列倾斜九龙配资,这种失衡状态压缩了伊朗的妥协空间。 卡茨发出威胁后,特朗普尚未作出公开回应,其社交账号停留在宣布协议生效的推文界面。

特朗普政府的调停努力与俄乌停火倡议的失败模式高度相似。 两次行动的共同点在于借助社交媒体单方面宣布成果,缺乏周密的后续保障机制。 白宫在中东问题上的传统立场偏向以色列,此次斡旋虽表面持中立态度,但协议条款明显向以色列倾斜九龙配资,这种失衡状态压缩了伊朗的妥协空间。 卡茨发出威胁后,特朗普尚未作出公开回应,其社交账号停留在宣布协议生效的推文界面。 若以色列实施其宣称的打击行动,将成为1979年伊斯兰革命以来首次针对伊朗首都政权核心的直接军事攻击,势必引发超出两国范畴的区域性连锁反应。 目前停火协议在法律层面仍属有效,但实际约束力已趋近于零。

若以色列实施其宣称的打击行动,将成为1979年伊斯兰革命以来首次针对伊朗首都政权核心的直接军事攻击,势必引发超出两国范畴的区域性连锁反应。 目前停火协议在法律层面仍属有效,但实际约束力已趋近于零。 联合国安理会原定召开的紧急会议被提前至6时举行,多国代表呼吁冲突双方保持最大限度克制。 俄罗斯驻联合国大使瓦西里·涅边贾提议派遣国际观察员核实以色列的违约指控,该建议尚未获得安理会常任理事国一致支持。 从加沙到黎巴嫩边境的多个武装组织已进入战备状态,地区局势随时可能因偶然事件引发全面升级。

联合国安理会原定召开的紧急会议被提前至6时举行,多国代表呼吁冲突双方保持最大限度克制。 俄罗斯驻联合国大使瓦西里·涅边贾提议派遣国际观察员核实以色列的违约指控,该建议尚未获得安理会常任理事国一致支持。 从加沙到黎巴嫩边境的多个武装组织已进入战备状态,地区局势随时可能因偶然事件引发全面升级。

一鼎盈提示:文章来自网络,不代表本站观点。